Während meiner Recherchen zur Geschichte lateinamerikanischer Diktaturen bin ich im Laufe der Jahre immer wieder auf Quellen gestoßen, in denen sich Menschenrechtsaktivist*innen, Gerichte, aber auch Vertreter von Militärregierungen auf die Nürnberger Prozesse beriefen. Solche Funde stellten mich jedes Mal vor die Frage, was das Internationale Militärtribunal von 1946 eigentlich mit staatlicher Gewalt in Regionen des Globalen Südens zu tun hatte. Schließlich begann ich, systematisch nach Bezugnahmen auf „Nürnberg“ im lateinamerikanischen Kontext zu suchen. In den Beständen argentinischer Exil-Organisationen, die in Opposition zur Militärregierung von 1976 bis 1983 gestanden hatten, entdeckte ich in einer Sonderausgabe der Zeitschrift Solidaridad aus dem Jahr 1982 unter dem Titel „Nuremberg de Nuevo“ – „Nürnberg aufs Neue“ – eine besonders frühe Bezugnahme, die sich mit Blick auf meine Frage als sehr aufschlussreich erweisen sollte.

PDF herunterladen:

Bei der Zeitschrift[1] handelt es sich um ein Organ der in Venezuela ansässigen Organisation Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social[2] (Fundalatin). Fundalatin war 1978 mit Unterstützung der katholischen Kirche von einer Gruppe lateinamerikanischer Aktivist*innen gegründet worden, die aufgrund staatlicher Repression aus ihren Ländern geflohen waren und in Venezuela Zuflucht gefunden hatten. Der Fokus der Menschenrechtsorganisation lag auf präventiver Arbeit, um eine Wiederholung politischer Gewalt zu vermeiden, wie sie in den siebziger und achtziger Jahren von zahlreichen lateinamerikanischen Militärregime ausgeübt wurde.

Dieses Ziel verfolgte sie auch mit der Herausgabe der unregelmäßig erscheinenden Zeitschrift Solidaridad, in der über staatliche Repression, aber auch über den Widerstand oppositioneller Gruppen in verschiedenen Ländern berichtetet wurde. Über Verbreitung und Auflagenzahlen ist heute kaum etwas bekannt. Sie kursierte vor allem unter im Exil lebenden Regimegegnern aus verschiedenen Ländern, fand ihren Weg aber auch zu Organisationen von Angehörigen der Opfer staatlicher Repression, die in Militärdiktaturen aktiv waren. Die primäre Funktion der Zeitschrift war es, Informationen über Menschenrechtsverletzungen grenzübergreifend verfügbar zu machen und Angehörigen-Organisationen miteinander zu vernetzen.

Die besagte Sonderausgabe widmet sich einem Kongress, den Fundalatin zusammen mit Familienangehörigen von Opfern staatlicher Gewalt aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern im November 1981 in Caracas, Venezuela, veranstaltete. Gegenstand war das Problem des Verschwindenlassens. Verschwindenlassen war zu diesem Zeitpunkt ein relativ neuer Begriff, mit dem sich Angehörigen-Verbände und Menschenrechtsorganisationen auf die Praxis von Militärregimen bezogen, als „Marxisten“ bzw. „Linke“ identifizierte Personen ohne Gerichtsprozess und ohne die Freigabe von Informationen über ihren Verbleib in geheimen Folterzentren zu inhaftieren, zu foltern und zu ermorden.

Der Artikel „Nuremberg de Nuevo“ will sich nicht so recht in die Sonderausgabe fügen. Anders als die anderen Beiträge, die sich mit der gegenwärtigen menschenrechtlichen Situation in einzelnen lateinamerikanischen Ländern wie Mexiko, Uruguay, Kolumbien oder Peru befassen, spannt er einen weiten Bogen in die Vergangenheit und stellt einen direkten Zusammenhang her zwischen dem Verschwindenlassen und den Verbrechen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Gegenstand des Internationalen Militärtribunals gewesen waren: „Niemand hätte sich vorstellen können, dass es nur ein Vierteljahrhundert nach dem Urteil des Nürnberger Tribunals notwendig sein könnte, sie erneut durchzuführen, weil ein ähnliches Phänomen einen ganzen Kontinent plagt.“ Es sei beklagenswert, dass man „die Lektion“ von Nürnberg nun auch auf Lateinamerika übertragen müsse.

Allerdings erfährt man in der Folge kaum etwas über das Internationale Militärtribunal und die dort verhandelten Verbrechen. Es werden knapp „antijüdische Gesetze“ und die „Eliminierung unwerten Lebens“ erwähnt. Über die Angeklagten heißt es lediglich, dass es sich um 22 Personen[3] gehandelt habe, deren „Schicksal [...] dramatisch“ und für sie selbst wohl unerwartet gewesen sei.

Eine detaillierte Darstellung dessen, was in Nürnberg verhandelt wurde, ist auch gar nicht die Intention des Artikels, denn – so wird ausgeführt – die Urteile seien nicht das Entscheidende des Prozesses gewesen. Wichtig sei vielmehr, dass die Alliierten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter internationale Gerichtsbarkeit gestellt hätten. Anschließend geht der Text jedoch ausschließlich auf den letzten Straftatbestand ein und betont, dass seit „Nürnberg“ Individuen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung gezogen werden könnten. Deshalb sei es möglich, auch die Verantwortlichen für die Praxis des Verschwindenlassens vor Gerichte zu stellen.

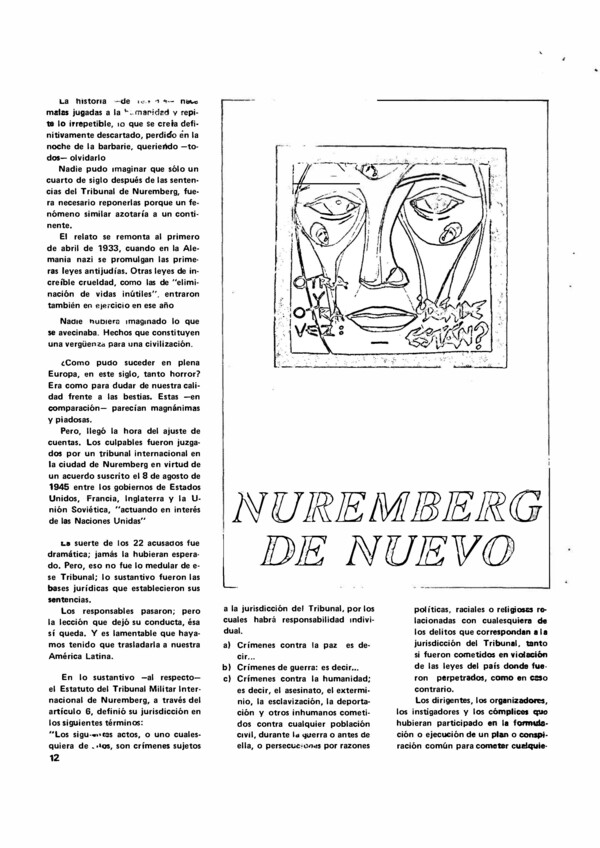

Die Seitengestaltung unterstreicht den direkten Bezug zwischen den Nürnberger Prozessen und dem Verschwindenlassen von Regimegegner*innen. Bebildert wird der Artikel in der graphisch schlicht gehaltenen Zeitschrift nicht etwa mit Fotografien vom Internationalen Militärtribunal. Stattdessen findet sich über dem Wort „Nuremberg“ die Zeichnung eines Gesichts, dessen Züge sich aus stilisierten menschlichen Figuren zusammensetzen, die verzweifelt ihre Arme in die Höhe recken. Daneben findet sich der Schriftzug: „Ein ums andere Mal: Wo sind sie?“ Dieser Slogan entstammte den Protesten der Familienangehörigen von Verschwundenen, die ihn einsetzten, um die Freigabe von Informationen über die Opfer der staatlichen Repression einzufordern. Am Ende findet sich ein Bibel-Zitat aus dem Buch Hiob: „Auch heute ist Widerspruch mein Anliegen. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen.“ Das Zitat verweist auf die Verankerung der lateinamerikanischen Menschenrechtsbewegung in kirchlichen Strukturen und auf die daraus folgende Bedeutung christlicher Symbolik.

Der Artikel steht in einem engen Zusammenhang mit den Debatten, die auf dem Kongress geführt wurden, dem die Solidaridad-Sonderausgabe gewidmet ist. Erklärtes Ziel des Kongresses in Caracas im November 1981, an dem Verbände von Familienangehörigen aus fast allen lateinamerikanischen Ländern teilnahmen, war es, die gemeinsame Arbeit an einem Konventionsentwurf gegen das Verschwindenlassen aufzunehmen. Eine solche Konvention sollte als Instrument dienen, um den Abwehrstrategien der Militärregierungen etwas entgegensetzen zu könne. Wann immer Familienangehörige versuchten, etwas über das Schicksal von Verschwundenen zu erfahren, zogen sich staatliche Behörden in aller Regel auf das Argument zurück, dass das Schicksal der Verschwundenen unklar sei, dass es keine Leichen gebe und dass folglich niemand zur Rechenschaft gezogen werden könne. Um darauf reagieren zu können, sollte ein eigener Straftatbestand des Verschwindenlassens geschaffen werden.

Der Vorstoß der Familienangehörigen war nicht der erste seiner Art; Entwürfe waren bereits von Exilierten in Europa und europäischen Jurist*innen vorgelegt worden. Was den in Caracas erarbeiteten Entwurf unterschied, war sein dezidiert strafrechtlicher Ansatz.[4] Héctor Faúndez-Ledesma, ein in Venezuela lebender chilenischer Anwalt, der der Internationalen Juristenkommission angehörte und der eine Schlüsselrolle in den ersten Debatten über einen Konventionsentwurf spielte, erklärte in seinem Vortrag: „Wenn diejenigen, die den Preis für Verschwindenlassen zahlen müssen, dieselben Personen sind, die diese Verbrechen begehen, dann wird der Preis für die Täter zu hoch sein und dazu führen, dass sie von solchen Methoden absehen.“[5]

Allerdings sah sich ein solches Unterfangen mit zahlreichen juristischen Hürden konfrontiert: Wie ließ sich sicherstellen, dass Individuen zur Verantwortung gezogen werden konnten für Verbrechen, die eine Regierung angeordnet hatte? Außerdem war da noch das Rückwirkungsverbot, ein sehr grundlegendes juristisches Prinzip, das eine Anwendung neugeschaffener Rechtsinstrumente auf zurückliegende Tatbestände ausschließt. Wie ließ sich trotz dieses Prinzips erreichen, dass eine erst zu schaffende Konvention als Grundlage zur Ahndung von in der Vergangenheit liegenden Fällen des Verschwindenlassens dienen konnte? Und würde eine Konvention auch dann wirken, wenn – was bereits in Brasilien geschehen war – sich die Militärs selbst amnestierten?

In ihren Bemühungen, diese Probleme zu lösen und ein effektives völkerstrafrechtliches Instrument zu schaffen,[6] entdeckten die Familienangehörigen-Verbände und die mit ihnen zusammenarbeitende Jurist*innen den Nutzen des Internationale Militärtribunals von Nürnberg. Bereits ein Jahr vor dem Kongress in Caracas hatten argentinische Exilierte in Mexiko eine Debatte über das Für und Wider eines strafrechtlichen Ansatzes im Umgang mit den Junta-Verbrechen begonnen. Dabei hatten sie sich immer wieder auf Vor- und Nachteile des Ansatzes von „Nürnberg“ berufen. Faúndez-Ledesma knüpfte an diese Debatte an und entwickelte die für den Konventionsentwurf zentralen Argumente: Die Alliierten hätten einen Präzedenzfall geschaffen, demzufolge erstens Individuen für staatliche Gewalt strafrechtlich belangt werden könnten und zweitens das Rückwirkungsverbot bei schweren Verbrechen nicht greife. Außerdem verwies er auf die UN-Konvention über die Nichtanwendbarkeit der Verjährungsfrist auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit von 1968, der zur Folge die Ahndungspflicht bei den in Nürnberg verhandelten Straftaten nicht beendet werden dürfe.[7]

Um argumentieren zu können, dass die völkerstrafrechtlichen Neuerungen des Internationalen Militärtribunals auch auf Fälle von Verschwindenlassen anzuwenden seien, musste allerdings eine rechtliche Verbindung hergestellt werden. Die Verfasser*innen des Konventionsentwurfs griffen deshalb auf das Konzept der „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zurück, das in Nürnberg erstmals als Grundlage für einen Prozess gedient hatte. Von Beginn an kämpften sie dafür, Verschwindenlassen diesem Straftatbestand zuzuordnen – letztlich mit Erfolg. Die Konvention aus dem Jahr 2006 definiert Verschwindenlassen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Um „Nürnberg“ für den lateinamerikanischen Kontext fruchtbar zu machen, reichte es allerdings nicht aus, solche Verbindungen zu konstruieren. Wichtig war es auch, gewisse Aspekte des Internationalen Militärtribunals auszublenden. Im Zuge des Prozesses waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausdrücklich nur in Verbindung mit Kriegsverbrechen verhandelt worden. Dieser Nexus war im lateinamerikanischen Kontext aus Perspektive der Menschenrechtsbewegung problematisch. Verschiedene Juntas legitimierten ihr gewaltsames Vorgehen, indem sie erklärten, sich im Krieg gegen die von der Sowjetunion gesteuerte marxistische Subversion zu befinden. Familienangehörigen-Verbände und Menschenrechtsorganisationen stritten stets ab, dass mit Blick auf die Situation in den lateinamerikanischen Ländern von Krieg die Rede sein könne.

Folgerichtig ignorierten die Teilnehmer*innen des Kongresses in Caracas den Nexus zwischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auch im Solidaridad-Artikel über Nürnberg wird diese Leerstelle greifbar. Er erwähnt Kriegsverbrechen zwar als Anklagepunkt, im Gegensatz zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit folgen jedoch keine näheren Erläuterungen, sondern lediglich bezeichnende Auslassungspunkte. Auf diese Weise machten die Familienangehörigen-Verbände aus dem Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal einen Menschenrechts-Gerichtshof.

Wie fügen sich der Artikel „Nuremberg de nuevo“ und mit ihm die frühen Arbeiten an einer strafrechtlich ausgerichteten Konvention in die größeren Entwicklungslinien? Die lateinamerikanischen Angehörigen-Verbände waren nicht die einzigen, die sich dafür einsetzten, einen strafrechtlich bewährten Menschenrechtsschutz ins Völkerrecht einzuschreiben. Der Trend zur Verstrafrechtlichung der Menschenrechte lässt sich in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auf verschiedenen Ebenen beobachten. In den siebziger Jahren forderte die Interamerikanische Menschenrechtskommission in mehreren Berichten die strafrechtliche Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen durch lateinamerikanische Regierungen, ebenso wie die nicht bindende UN-Erklärung gegen Folter von 1975. Mit der Anti-Apartheid-Konvention (1976) und der Anti-Folter-Konvention (1984) entstanden zwei bindende Verträge, die die Haftbarmachung von Individuen festschrieben. Immer mehr nationale Gerichte verfolgten staatliche Gewaltverbrechen und stützten sich dabei zunehmend auf das Völkerstrafrecht; internationale Organisationen wie die UNO oder auch der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte förderten diesen Trend auf verschiedene Weise; und 1998 unterzeichneten 139 Staaten das Römische Statut zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs, während mehrere Regierungen und Gerichte den Grundsatz der universellen Gerichtsbarkeit bekräftigten.[8]

In all diesen Entwicklungen spielten Bezugnahmen auf „Nürnberg“ eine wichtige, allerdings auch nicht unumstrittene Rolle. Das Beispiel Argentiniens zeigt das deutlich. Dort stellte die erste demokratische Regierung nach der Diktatur zwar entscheidende Weichen, auf deren Grundlage 1985 ein Prozess gegen Vertreter der Juntas geführt werden konnte. Gleichzeitig verfolgte sie von Beginn an das Ziel, die strafrechtliche Verfolgung der Junta-Verbrechen auf die Spitzen des Militärs zu begrenzen. Man hätte meinen können, dass das Nürnberger Tribunal für einen solchen begrenzten Zugang eine ideale Vorlage bot.

Doch die Regierung von Raúl Alfonsín gründete ihre Strategie zur Begrenzung der Strafverfahren auf das Argument, dass alle niederen Ränge lediglich Befehle ausgeführt hätten. Da das IMT-Statut eine Strafverfolgung trotz Befehl ermöglichte, lehnten die beiden Architekten der vergangenheitspolitischen Agenda – Malamud Goti und Carlos Nino – „Nürnberg“ als Modell ab. Beide hatten in Freiburg studiert, kannten die unter deutschen Völkerrechtlern verbreitete Kritik am IMT und nutzten nun das Narrativ von der sauberen Wehrmacht und der Siegerjustiz, um Nürnberg in Argentinien als unbrauchbar zu brandmarken. Auch die Staatsanwaltschaft und Richter machten keinen Gebrauch von den juristischen Neuerungen der Nürnberger Prozesse wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord. Dennoch befeuerte der stellvertretende Staatsanwalt Luis Moreno Ocampo – heute bekannt als erster Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs – Jahre später das Narrativ vom Prozess gegen die Juntas als eine Wiederauflage Nürnbergs.[9]

Erst im Kampf gegen die Amnestiegesetze, die die argentinische Regierung nach dem Prozess 1986/87 erließ, um die Strafverfolgung zu begrenzen, begannen argentinische Angehörigen-Verbände und Menschenrechtsorganisationen, sich wieder positiv auf die Nürnberger Prozesse zu beziehen. Dabei griffen sie die juristischen Argumente auf, die sie im Zuge der Arbeiten an einer Konvention gegen das Verschwindenlassen Anfang der achtziger Jahre entwickelt hatten, und nutzten sie, um die Legalität der Amnestiegesetze infrage zu stellen. Das Kernargument: Seit Nürnberg bestehe eine Pflicht, schwere Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. Letztlich hatten sie Erfolg: Ein argentinisches Urteil von 2001 bestätigte diese Argumentation. Zwei Jahre später erklärte der Kongress die Gesetze für nichtig. Diese Interpretation von der durch Nürnberg völkerrechtlich begründeten Ahndungspflicht bei schweren Menschenrechtsverletzungen stieß auch international auf Resonanz. Sie wurden in akademischen Debatten in Europa und den USA aufgegriffen, in richtungsweisende UN-Dokumente eingeschrieben und findet sich in Urteilen des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs.

Auch die Stadt Nürnberg hat sich mittlerweile das Narrativ vom Menschenrechtsgerichtshof zu eigen gemacht, das gut zur Selbstdarstellung als Stadt der Menschenrechte passt. Das Memorium Nürnberger Prozesse ist heute als ein Ort konzipiert, an dem man sich nicht nur mit kriegerischer Gewalt auseinandersetzt, sondern auch über den richtigen Umgang mit schweren Menschenrechtsverletzungen nachdenkt. Dieses Narrativ – dafür ist der Solidaridad-Artikel ein gutes Beispiel – wurde ganz wesentlich von Akteur*innen aus dem sogenannten Globalen Süden mitgestaltet.

Die Geschichte spielt der Menschheit üble Streiche und wiederholt das Unwiederholbare, das man für endgültig ausgeschlossen hielt, verloren in der Nacht der Barbarei, die alle vergessen wollten.

Niemand konnte sich vorstellen, dass nur ein Vierteljahrhundert nach den Urteilen des Nürnberger Tribunals diese wiederholt werden müssten, weil ein ähnliches Phänomen einen Kontinent heimsuchen würde.

Die Geschichte reicht zurück bis zum 1. April 1933, als in Nazideutschland die ersten antijüdischen Gesetze erlassen wurden. Andere Gesetze von unglaublicher Grausamkeit, wie die zur "Beseitigung nutzlosen Lebens", traten ebenfalls in diesem Jahr in Kraft.

Niemand hätte sich vorstellen können, was bevorstand. Ereignisse, die eine Schande für eine Zivilisation darstellen.

Wie konnte in diesem Jahrhundert mitten in Europa so viel Grauen geschehen? Es war, als würde man unsere Qualität gegenüber den Tieren anzweifeln. Diese schienen im Vergleich dazu großmütig und barmherzig.

Aber dann kam die Stunde der Abrechnung. Die Schuldigen wurden von einem internationalen Gerichtshof in Nürnberg aufgrund eines am 8. August 1945 zwischen den Regierungen der Vereinigten Staaten, Frankreichs, Englands und der Sowjetunion "im Interesse der Vereinten Nationen" unterzeichneten Abkommens verurteilt.

Das Schicksal der 22 Angeklagten war dramatisch; damit hätten sie niemals gerechnet. Aber das war nicht das Wesentliche dieses Gerichts; wesentlich waren die rechtlichen Grundlagen, auf denen seine Urteile beruhten.

Die Verantwortlichen sind vergangen, aber die Lehre, die ihr Verhalten hinterlassen hat, bleibt. Und es ist bedauerlich, dass wir diese Lehre auf Lateinamerika übertragen müssen.

Inhaltlich hat das Statut des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg in Artikel 6 seine Zuständigkeit wie folgt definiert:

"Die folgenden Handlungen, oder jede einzelne von ihnen, stellen Verbrechen dar, für deren Aburteilung der Gerichtshof zuständig ist. Der Täter solcher Verbrechen ist persönlich verantwortlich:

a) Verbrechen gegen den Frieden, d. h. ...

b) Kriegsverbrechen, d. h. ...

c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit, d. h. Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder andere unmenschliche Handlungen, begangen an irgendeiner Zivilbevölkerung vor oder während des Krieges, Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen, begangen in Ausführung eines Verbrechens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das der Gerichtshof zuständig ist, und zwar unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht des Landes verstieß, in dem sie begangen wurde, oder nicht."

Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer Verschwörung zur Begehung eines der vorgenannten Verbrechen teilgenommen haben, sind für alle Handlungen verantwortlich, die von irgendeiner Person in Ausführung eines solchen Planes begangen worden sind.

Die vom Gerichtshof verkündeten Grundsätze der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sind Teil des Völkerrechts, seit die Vereinten Nationen im Dezember 1946 einstimmig beschlossen haben, "die im Statut des Nürnberger Gerichtshofs und in dessen Urteil anerkannten Grundsätze des Völkerrechts zu bekräftigen".

Auf diese Weise kann sich niemand in einem künftigen Verfahren darauf berufen, dass rückwirkende Gesetze auf ihn angewendet werden. Seit mehr als 30 Jahren ist die Welt über diese Verbrechen informiert. Und es wurde bereits viel Geschichte dazu geschrieben, wie beispielsweise im Prozess um das Massaker von "My Lai", das von amerikanischen Soldaten in Vietnam verübt wurde.

Die Wiederholung, das Ausmaß und die Institutionalisierung der Praxis des Verschwindens in mehreren Ländern des Kontinents sind eine Tatsache, die die Einrichtung eines Gerichts rechtfertigt, um diese Straftäter zu verurteilen und zu bestrafen.

Es muss auch klar sein, dass die Verurteilung der Mitglieder, Täter, Anführer, Anstifter und Komplizen der von der chilenischen DINA zu verantwortenden Fälle von Verschwindenlassen beispielsweise nicht "nur eine Angelegenheit der Chilenen" sind. Das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker, auf das sich Diplomaten aus Ländern, die sich besonders für Menschenrechtsverletzungen einsetzen, so gerne berufen, um ihre Verbrechen ungestraft zu lassen, wird durch das Prinzip der universellen Solidarität der aus Nürnberg hervorgegangenen Menschenrechtsnormen bekräftigt.

Es stimmt, dass es auf dem Kontinent viele Menschen gibt, die sich an diesen Taten mitschuldig gemacht haben. Die Umsetzung dieser Gesetzgebung bringt viele Menschen zu Fall. Und es ist gut, dass die Schuldigen zu Fall kommen und Gerechtigkeit walten kann. Aus humanitären Gründen. Zur Verteidigung der Würde des Menschen.

Nicht aus Rache. Die Schulden, die gemacht wurden, können nicht durch irgendeine Art von Entschädigung für die Angehörigen der Verschwundenen beglichen werden. Sie wollen keine Entschädigung für ihren Schmerz: Sie wollen nur ihre Familienmitglieder finden.

Die Verbrecher haben sich an der Gesellschaft verschuldet, am Zusammenleben, an der Glaubwürdigkeit. Die Straffreiheit von Verbrechen – insbesondere gegen Schwache – zerstört die elementaren Formen der Solidarität. Auf diese Weise werden Gesellschaften zerstört.

Es ist wahr, dass dieselben Täter, die diese Taten aus ihrer allumfassenden Macht heraus begangen haben, sich selbst schützen und sich selbst Amnestien gewähren, sodass Gerechtigkeit in weite Ferne zu rücken scheint. Aber Gerechtigkeit kommt immer, wenn auch spät.

In dieser Stunde werden Rechtfertigungen nichts mehr nützen, geschweige denn selbstgewährte Amnestien.

Wir, die wir an Solidarität und Liebe glauben, sind sicher, dass Gerechtigkeit walten wird. Und so werden wir uns wiederfinden, denn ohne GERECHTIGKEIT FÜR ALLE GIBT ES KEINEN FRIEDEN FÜR NIEMANDEN.

Daniel Stahl: Nürnberg aufs Neue. Wie aus einem Kriegsverbrechertribunal ein Menschenrechtsgerichtshof wurde, in: Quellen zur Geschichte der Menschenrechte, herausgegeben vom Arbeitskreis QGM, November 2025, www.geschichte-menschenrechte.de/fundstuecke/nuernberg-aufs-neue.

Der Aufsatz beruht auf Forschungen im Rahmen des Projekts „Nürnberg und der globale Süden“, das Teil des BMBF-geförderten Forschungsverbunds „Deutungskämpfe im Übergang“ (01UG2204A-D) war.